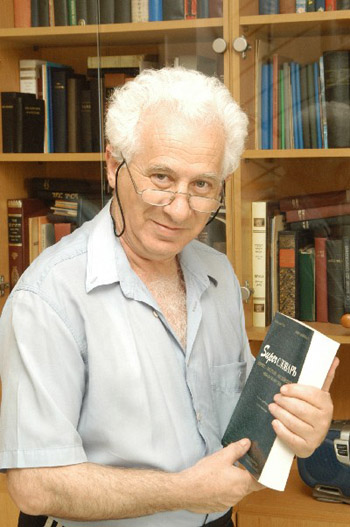

КАК Я СТАЛ СИОНИСТОМ

Барух Подольский

1. Откуда всё берёт начало? Из семьи.

Нет, родители мои не были в юности сионистами, таковыми их сделала советская действительность. Они были хорошими евреями, верившими в равноправие наций. Почему они должны стесняться своей национальности, своей культуры?

Мама, Дора Борисовна Кустанович, родилась в 1911 году в местечке Хойники Гомельской области. (Городок этот страшно пострадал от взрыва Чернобыльской атомной электростанции.)

Семья была среднего достатка, имела пекарню. В семье, естественно, говорили на идиш. Мама закончила еврейский педтехникум и, проработав несколько лет учительницей в еврейской школе, поступила в Московский пединститут на факультет языка и литературы идиш. В 1938 г. закончила институт и была принята в аспирантуру. Однако, вернувшись после летних каникул, обнаружила, что факультет идиш закрыт, об аспирантуре не может быть и речи. С тех пор она работала учителем русского языка и литературы в школе.

Отец, Семен Моисеевич Подольский, родился в местечке Нововоронцовка недалеко от Херсона. (Сейчас на этом месте находится Каховское море.) Сын учителя, он тоже стал учителем. Пройдя войну, на которой он был тяжело ранен (собирались уже отнять ногу, но опытный хирург сделал так называемые "генеральский лампасы" – глубокие надрезы от колена до щиколотки, и тем спас ее от гангрены), отец закончил исторический факультет МГУ и преподавал историю в старших классах школы.

Я родился в Москве в 1940 году. В 1941-44 годах мы с мамой, бабушкой и двумя мамиными сестрами жили на Южном Урале в городе Орск, и в 1944 вернулись в Москву.

Конец сороковых и начало пятидесятых были тяжелыми годами для советского еврейства. Еще свежи были раны страшной войны, унесшей жизни шести миллионов евреев, и появился новый антисемитизм, едва прикрытый вуалью "борьбы с космополитами" (почему-то в этой категории оказывались только евреи). В январе 1948 был убит Соломон Михоэлс; к концу года оказались закрыты все еврейские культурные учреждения, арестованы, а позже расстреляны члены Еврейского Антифашистского комитета. В газетах регулярно появлялись фельетоны про "Пиню из Жмеринки". Хотя в нашей семье в эти годы никто не пострадал, мои родители очень переживали, и мама в 40 лет совершенно поседела.

Подогреваемый сверху, антисемитизм очень чувствовался и в быту. Злобные высказывания в адрес евреев слышались повсеместно; многие евреи потеряли работу. Детей нередко оскорбляли и били в школе.

Евреи реагировали по-разному. Кто-то старался не выделяться, затаиться; иные "уходили в глубокое подполье", меняя паспорт, выдавая себя за кого угодно, лишь бы избавиться от проклятого "пятого пункта".

Другие гордо подчеркивали своё еврейство, хотя услышать на улице речь на идиш доводилось все реже и реже.

Отец и мать были большими любителями еврейской культуры, посещали ГОСЕТ, выписывали газету "Эйникайт", имели неплохую библиотечку книг на идиш. Отличный знаток истории как всемирной, так и еврейской, отец часто рассказывал мне целые отрывки из Библии, эпизоды из еврейской истории.

Когда мне было лет девять, мама научила меня читать на идиш. Правда, я не знал тогда на идиш ни слова, но с интересом пытался читать Шолом-Алейхема. Более того, я часто выходил во двор (а жили мы в рабочем районе Москвы, где на сотню семей было только три еврейских) с томиком Шолом-Алейхема на идиш и на глазах у всех демонстративно читал "Дос месерл" ("Ножичек").

Отец, пользуясь бабушкиным молитвенником, научил меня читать на иврите; опять-таки я не понимал ни слова. Отец не был религиозным, но для него иврит был частью нашей древней культуры, и он не хотел, чтобы я был совсем от неё оторван. Постепенно он передавал мне крупицы еврейской учености: библейские истории, рассказы о еврейских обычаях. Немало ивритских слов и выражений осталось в моей памяти с тех пор.

Я с ранних лет проявлял интерес к языкам, поэтому освоение нового алфавита мне не доставило никакого труда.

Вечерами я нередко садился к приёмнику, ловил разные станции и пытался догадаться, что это за язык. Однажды мне послышались, сквозь шум и помехи, знакомые слова. Это оказался идиш – передача из Израиля. Родители стали регулярно слушать эту волну, ведь ничего иного еврейского раздобыть было невозможно.

Нежелание отрекаться от своей национальности, скорее даже стремление подчеркивать своё еврейство проявлялось у меня постоянно. В десятом классе, приводя в сочинении известное высказывание "Если не я за себя, то кто же за меня", я указал его источник: "Из древних еврейских мудрецов". Преподаватель литературы заметил мне: "Но ведь это из Горького". "Горький сам указал, что взял его из еврейских мудрецов", возразил я.

Позже, уже учась в МГУ, я написал сочинение по-английски о Шолом-Алейхеме и прочитал его на уроке английского.

По окончании школы я хотел изучать семитские языки. В те годы в Советском Союзе семитологию можно было изучать только в двух местах: в Тбилисском университете, где преподавание велось на грузинском языке, и на Восточном факультете Ленинградского университета. В Ленинграде, как мне объяснил проф. Винников, когда мы с отцом специально поехали туда, приём на это отделение был раз в два года, и в год моего окончания школы приёма не было. Я поступил в Институт Восточных языков при МГУ, имея в виду изучать арабский. Однако арабское отделение не было открыто в тот год, и меня приняли на отделение хинди.

2. Первый шаг к Израилю.

В юности я очень любил бродить по Москве, заглядывая в незнакомые улочки и переулки. Однажды – это было в августе 1955 года – я шел по неширокой улице и увидел красивое здание с колоннами. Подошел поближе, и к своему величайшему удивлению увидел на фронтоне надпись на иврите. Вытащив записную книжку, стал копировать надпись, чтобы дома спросить у отца. Проходившая мимо старушка посоветовала мне зайти внутрь и спросить там. "А что это за здание?"- спросил я. "Синагога", – ответила она. Я зашел внутрь, поговорил со служкой-шамесом, и узнал, что приходить нужно в пятницу вечером или в субботу утром, когда идет богослужение.

Пришел в пятницу вечером; оказалось интересно. Ивритские надписи на стенах, непривычное канторское пение, наконец, просто евреи, приходившие помолиться – всё было для меня внове.

Вскоре наступил Рош-Ашана, еврейский Новый год. Синагога была полна молящимися. У восточной стены, отдельно от всей публики, стояла кучка людей, заметно отличавшихся от всех прочих. "Это сотрудники израильского посольства", прошептал мне стоявший рядом старый еврей.

Подошел весёлый праздник Симхас-Тойре, или Симхат-Тора. Евреи в синагоге пели и плясали. Я пробрался поближе к сотрудникам посольства. У молодой девушки (как потом я узнал, то была дочь посла Иосефа Авидара) в руках была книжка. Я попросил посмотреть (иврита я тогда не знал, но активно изучал английский). Девушка протянула мне книжку – то был молитвенник. Шамес выхватил его из моих рук и вернул девушке. Тогда стоявший рядом человек из посольства протянул мне молитвенник и сказал, что это для меня. Я поспешил выйти из синагоги, чтобы у меня не отняли драгоценный подарок.

Вернувшись домой, я рассказал родителям о встрече в синагоге. Мама сказала, что она очень хотела бы встретиться с кем-либо из сотрудников посольства. Я взялся договориться о такой встрече.

Спустя неделю мне удалось коротко поговорить с тем сотрудником посольства, от которого я получил молитвенник, и передать ему мамину просьбу о встрече. Договорились о встрече в Музее изобразительных искусств. В назначенный день и час мы с мамой пришли туда, где встретили этого человека – это был атташе по вопросам культуры Элиягу Хазан. Польский еврей из Белостока, перебравшийся еще в тридцатые годы в Палестину, сражавшийся в составе Еврейской бригады в годы Второй мировой войны, он, естественно, интересовался положением евреев в СССР. После довольно долгого разговора Хазан пообещал давать нам литературу об Израиле. Так началась моя "подрывная" (с точки зрения КГБ) деятельность. Примерно раз в три-четыре недели я появлялся в синагоге на улице Архипова, и Хазан незаметно всовывал мне в руку сверток, содержавший то иврит-русский словарь Певзнера, то журнал на идиш "Фолк ун Цион", то газету "Фолксштиме" из Варшавы. (На суд была представлена справка из Библиотеки Ленина о том, что эта газета тоже является антисоветским материалом.)

Летом 1957 года в Москве проходил очередной Международный фестиваль молодежи и студентов. Приехали на фестиваль аж две делегации из Израиля – одна коммунистическая, другая представляла всех прочих. Я вместе с моей подругой Лидой бегал в поисках израильтян, брал сувениры, пытался беседовать. Там я познакомился с двумя девушками-еврейками, которые тоже очень интересовались Израилем и еврейством. Спустя три месяца, когда я начал занятия ивритом с Григорием Давыдовичем Зильберманом, он привел к нам этих самых девушек, которые, как оказалось, тоже начали занятия ивритом. Убедившись, что они не подосланы к нам "органами", мы посвятили их в наши дела, и одна из них, Тина Бродецкая, мечтавшая уехать в Израиль, тоже вступила в контакт с сотрудниками посольства.

В конце 1957 г. Хазан был выдворен из Советского Союза – он посмел раздавать евреям в Одессе значки и прочие сувениры из Израиля. Тем не менее, наша связь с посольством не прервалась: другие сотрудники (Кац, Агмон и Горев) взялись снабжать нас литературой.

За сотрудниками посольства велось постоянное наблюдение, и, несмотря на меры предосторожности, которые мы предпринимали, нас засекли, сфотографировали, и 25 апреля 1958 года мы были арестованы. Мы – это мои родители, я, Тина Бродецкая (её подруга немедленно раскололась на допросе, всё рассказала и была отпущена), её отчим Евсей Дробовский и учитель иврита Зильберман. (На следствии выяснилось, что он сидел еще в тридцатые годы за то, что обучал детей ивриту; в 1948 году был посажен вновь на десять лет, но отпущен в 1953 году; и вот в 1958 году посажен в третий раз. О связи нашей с посольством он не знал; единственное, в чем состояла его "вина" – ему дали почитать еврейскую газету из Варшавы. За это он получил год лишения свободы.)

Кроме того, в Днепропетровске был арестован наш дальний родственник Иосиф Маркович Камень, преподаватель электротехники в вузе, которому мы изредка переправляли кое-что из полученных материалов.

Восемь с лишним месяцев, с конца апреля до начала января мы находились на Лубянке; велось следствие. Следователи КГБ допрашивали о каждом эпизоде по многу раз, всячески пытаясь найти еще какую-либо вину. Читая материалы следствия перед передачей их в суд, я обнаружил три неожиданных допроса, проведенных в Хойниках – городке, где выросла моя мама. Однако она уехала оттуда в середине тридцатых годов, и там уже не оставалось никого из родных или знакомых. Протоколы были очень краткими. Допрашивается некий старый еврей: "Вы знали Боруха Кустановича (моего деда)? – Нет. – Допрос окончен". Второй раз то же самое. Третий раз: "Вы знали Боруха Кустановича? – Да. – Кем он был? – Пекарем. – (Теперь следует главный вопрос, ради которого следователь был послан в мамин родной город) Была ли у него наёмная рабочая сила? – Нет. - Допрос окончен". Очень им хотелось найти социальную подоплеку нашей "антисоветской" деятельности.

Всех нас с самого начала следствия обвиняли в "антисоветской агитации и пропаганде с использованием национальных предрассудков" (статья 58-10 часть вторая) и "участии в антисоветской организации" (статья 58-11). На мой вопрос, кого мы агитировали, когда все мы были единомышленниками, последовал ответ: «Когда ты разговаривал со своей матерью, имела место агитация; она агитировала тебя, а ты её».

Однако следствию этого было мало. Вдруг я читаю в деле, что моих родителей обвиняют, помимо того, также в измене родине: они, мол, знали некие военные секреты и могли передать их израильтянам. В частности, моя мама когда-то работала в техникуме при авиационном заводе в Филях, на окраине Москвы. Она знала о наличии самолетостроительного завода. Тот факт, что десятки тысяч людей знали о его наличии в Филях, что кондукторши в трамвае объявляли остановку "Авиазавод", никого не интересовал. Кроме того, мой двоюродный брат, росший с 1942 года у нас (его родители умерли во время войны), в это время служил в какой-то части под Москвой и время от времени бывал у нас. Мои родители могли узнать, где находится его часть (им и в голову не приходило спросить его об этом), и могли передать эти сведения в израильское посольство.

В результате наше дело передано в военную прокуратуру, и в марте 1959 нас судила Военная коллегия Верховного суда СССР. Суд длился две недели за закрытыми дверьми. Приговор: в измене родины – оправдать, за антисоветскую агитацию и пропаганду мои родители получили по 7 лет, я пять, Тина два, Дробовский полтора, и Зильберман, которому было 82 года, получил один год.

Суд в Днепропетровске над Иосифом Камень состоялся несколько раньше. Ему дали сначала три года; прокурор опротестовал приговор, и ему дали 7 лет; однако после суда над нами была подана кассация, и ему вернули прежний срок – три года лишения свободы.

3. В местах не столь отдаленных.

После 8 месяцев на Лубянке и еще 6 месяцев в Лефортово нас отправили в лагеря. Женщинам - моей маме и Тине - досталось особенно тяжело. Их отправили этапом в Кемеровскую область, где тогда находился женский политический лагерь. Затем в самый разгар сибирских морозов всех женщин перевезли в Тайшет, откуда Тина освободилась по отбытии срока. Маму же вместе со всеми прочими женщинами-политиками перевезли в Мордовию, где мы наконец-то смогли увидеться: нам с отцом изредка давали свидания с ней.

Мужчин привезли в Мордовские лагеря (Дубравлаг) и разбросали по разным зонам. Я попал в лагпункт номер 11.

Из двух тысяч заключённых большинство были военные преступники: полицаи, власовцы; очень много бандеровцев; прибалты, боровшиеся за свою независимость; арестованные за религиозную деятельность (иеговисты, члены Истинно Православной церкви и всяких сект). Около 400 человек сидели собственно "за политику": за листовки, за критику в адрес Хрущева. Были и сионисты: Давид Хавкин из Москвы, Анатолий Рубин из Минска. Группы евреев постарше были арестованы в Москве (Ландманы, Гоберманы), Ленинграде (Печерский, Наум Каганов), Киеве (Меир Дразнин, Ременик). Кроме того, много евреев сидело не по еврейским, а по прочим делам.

Интересную историю рассказал мне бывший преподаватель Исторического факультета МГУ Обушенков. Там в 1957 г. возникла нео-марксистская группа, члены которой писали рефераты о сущности советской власти (которая, по их мнению, отошла от истинного марксизма) и пытались распространять листовки в рабочих кварталах Москвы. Осенью 1957 группа была арестована. На допросе следователь КГБ заорал на Обушенкова: «Чего вы связались с жидами?» Тот опешил. Культурный человек, интеллигент, к тому же всерьёз воспринявший идеи "пролетарского интернационализма", он никак не ожидал наткнуться на столь неприкрытый антисемитизм в организации, стоящей на страже "социалистического государства".

- При чем тут евреи?

- У вас же в группе сплошь евреи!

Стали подсчитывать. Оказалась интересная картина: арестовано 9 человек, из которых три еврея, трое русских, и еще три половинки – полуевреи. Но с точки зрения антисемита, тем более работника КГБ, достаточно хоть какой-то примеси еврейской крови, чтобы человек был зачислен в жиды.

Пребывание в лагере добавило мне еврейского воспитания. С одной стороны, знакомство с единомышленниками. С другой – конфликты с антисемитами, обвинявшими евреев во всех бедах России, от пьянства (евреи-шинкари спаивали русский народ) и до революции.

Сидевший с нами русский писатель Кирилл Успенский (Косцинский), изучавший английский язык, получил от жены пачку книг на английском. Среди них оказался бестселлер Юриса "Эксодус". Увидев, что эта книга о становлении Израиля, он отдал ее Рубину. Е.Б. Гольцберг организовал чтение ее (с переводом); позже мы записали перевод, и Авраам Шифрин, освободившись, вывез перевод и занимался его распространением в "большой зоне".

Меир Дразнин, пожилой еврей из Киева, сумел раздобыть тексты на иврите; мой отец копировал их и передавал мне. Так я совершенствовал свой иврит. Отец даже составил рукописный иврит-русский словарь, который хранится у меня до сих пор.

В лагере я впервые заговорил на иврите. Незадолго до освобождения я хотел обсудить с отцом (мы тогда находились в одной зоне), как жить дальше: профессии у меня нет, жить негде. Но разговаривать с отцом о личных делах в присутствии прочих заключенных, в большинстве своем бывших полицаев, мне не хотелось, а уединиться не было возможности. И тогда я заговорил с отцом на иврите.

4. В "большой зоне".

Прошли пять лет, "прозвенел звонок", и я вышел из лагеря. Нет ни профессии, ни жилья; даже вернуться в родной город я не мог. Родителям еще предстояло находиться в заключении два года.

Поехал я в город Александров Владимирской области – ближайшая к Москве точка, где я имел право поселиться. С большим трудом, дав взятку начальнику, я прописался в общежитии ремстройуправления и начал работать простым работягой. Заработка едва хватало на прожитие. Общежитие очень напоминало лагерную "секцию" (жилую комнату): тридцать человек в одном помещении, все с уголовными судимостями. По субботам и воскресеньям – пьянка, зачастую кончавшаяся дракой. Стал искать чего-то иного. Я отправился в Районо и предложил свои услуги в качестве преподавателя английского языка. Оказалось, что в нескольких сельских школах нехватало учителей иностранных языков, и мне тут же предложили преподавать немецкий в деревне в десяти километрах от города. Правда, немецкий я учил только в школе, после чего прошло уже 7 лет, но выхода не было. В течение трех лет, с 1963 по 1966 я преподавал немецкий и физкультуру (!) – отнюдь не потому, что я большой ее любитель, а потому, что все остальные учителя были немолодые женщины – кому же преподавать физкультуру, как не молодому парню?!

Каждый конец недели я проводил в Москве. Вскоре на концерте Нехамы Лифшиц (тогда Лифшицайте) я встретил старых друзей Тину Бродецкую и Давида Хавкина. Естественно, дружба возобновилась. Хавкин свел меня с несколькими сионистами: семьёй Ландман, Виктором Польским, Давидом Драбкиным. Двое последних раздобыли книгу "Эксодус" и организовали ее перевод на русский; я охотно подключился к этой работе. С Довом Шперлингом и Мирьям Гарбер из Риги я отправился в одну из суббот в синагогу, где Дов получил от израильтян литературу. Нас засекли, и мы с трудом ушли от преследования.

В 1966 я женился на Лиде Камень, дочери нашего подельника Иосифа Камня и моей дальней родственнице. Переехал в Краматорск, где она работала инженером на машиностроительном заводе, и стал работать там же в отделе переводов.

Через год меня задержала милиция по надуманному обвинению. Назавтра допрос повели сотрудники КГБ, приехавшие из Москвы и требовавшие, чтобы я дал показания на московских друзей, в частности на Хавкина и на Дольника, арестованного незадолго до того. Я утверждал, что ни о какой их сионистской деятельности ничего не знаю. Тем не менее, меня судили и отправили на два года в уголовный лагерь.

Летом 1969 г. мои родители, жившие после освобождения в Житомире, получили разрешение на выезд в Израиль, и я должен был заверять у лагерной администрации своё согласие на их отъезд. Немедленно после освобождения в августе 1969 мы с женой и ее родителями подали на выезд. Долго нас мурыжили, пытаясь то отговорить, то запугать. Через четыре месяца мы получили отказ "за нецелесообразностью". Началась борьба за выезд. Я написал письмо в ООН, которое было прочитано по израильскому радио.

Не теряя надежды, мой тесть Иосиф Камень засел за изучение иврита. Я тоже усовершенствовал свое знание путем чтения книг; я также вступил в переписку на иврите с поэтом Борисом (Довом) Гапоновым, переводчиком Лермонтова и Руставели на иврит.

На 1 мая 1970 г. мы с женой поехали в Ленинград, где встретились как со старыми лагерными друзьями (Ю. Меклер, К. Успенский, Б. Пустынцев), так и с местными сионистами (В. Могилевер, А. Гительсон). На квартире у Пустынцева мы встретились с Эдуардом Кузнецовым и Юрой Федоровым, моими старыми солагерниками. Спустя полтора месяца, 15 июня, они были арестованы вместе с группой евреев за попытку захвата самолета.

После шумного процесса над "самолетчиками", двое из которых были приговорены к смертной казни, по всему миру прокатилась волна протестов, и Советы отступили: смертные приговоры были заменены на большие срока, а вскоре начали давать разрешения на выезд. Моя семья получила визы в середине марта 1971, и 4-го апреля мы вылетели через Вену в Израиль.

Завершился наш советский этап жизни.

2003 г.

Тель Авив

|